En n

Alors qu’il signe, dans son style inimitable, la couverture du dernier tome de La Hanse galactique (Le Crépuscule de la Hanse, 21 janvier 2021, Le Bélial’) et que son site-univers, Derio, est lancé depuis quelques mois, découvrez à travers ce portrait le parcours artistique d’une des figures majeures de l’illustration fantastique contemporaine mais aussi tout un pan de l’histoire récente de l’illustration et de l’animation.

Enfance et formation

En 1984, la célèbre école d’art Émile-Cohl ouvre ses portes à Lyon. Elle propose alors des cours du soir. Il n’a que 14 ans à l’époque mais sa mère l’y inscrit : « J’ai fait 2 ans de cours du soir où on faisait du nu, du dessin d’objets, plein de choses. Je trouvais ça marrant ce qu’on faisait mais à l’époque mes motivations, c’était la caricature et l’architecture. » Une formation d’architecte qu’il n’entamera finalement jamais : « Je suis des années 1970 et l’architecture était un domaine sinistré. Lors des rencontres étudiants/professionnels, il y avait chaque fois des architectes qui dégoûtaient de faire ce métier. J’ai suivi bêtement ce conseil, aujourd’hui je le regrette presque. J’aurais dû persévérer. »

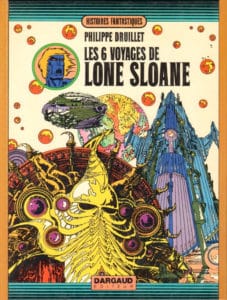

Son bac en poche, il rêve alors d’intégrer à temps plein cette prestigieuse, mais onéreuse, école d’art. Sans l’aide de son grand-père, qui, de son vivant, fait un don à la mère du jeune artiste, le rêve ne serait jamais devenu réalité. Durant cette formation, il va forger des amitiés durables autour d’une passion commune : le fantastique. « On était une tablée de 5 étudiants à se promettre de ne faire que du fantastique. On jouait beaucoup aux jeux de rôle même si l’école était assez astreignante puisque c’était 40 heures de cours par semaine plus le boulot en dehors ». Des promesses qu’ils pensent pourtant difficilement réalisables : « On avait des velléités de faire du fantastique mais on ne se disait pas qu’on allait être pro dans ce domaine. Un peu comme la musique, qu’on pratiquait aussi. » Une idée largement confortée par le discours des enseignants : « Ça n’a pas été une mince affaire, après l’architecture, c’était encore un terrain sinistré. Je suis resté à l’école de 1988 à 1991 et les profs n’ont pas cessés de nous dire : « les gars arrêtez le fantastique, ça sert à rien. L’illustration c’est mort. On ne fait plus de couverture et c’est très mal payé. ». Pour eux, le fantastique c’était l’illustration de bouquins de fantastique. Ils étaient d’une génération précédente et ils n’ont pas vu venir la naissance du jeu vidéo, ni le développement du dessin animé, du cinéma et du jeu de rôle. » Seul avis discordant, celui de Philippe Druillet que Nicolas Fructus rencontre pour la première fois en chair et en os à l’école. Invité comme intervenant extérieur, il y reste deux jours pour présenter son travail. S’il est également d’une génération antérieure, le fondateur de Métal Hurlant et des Humanoïdes Associés a déjà un pied dans le futur : « À l’époque, il faisait ses clips avec William Sheller et c’était les premiers clips tout en 3D. Il était naturellement orienté vers le futur. »

Montée sur Paris et premiers travaux

Diplômé en 1991, Nicolas Fructus n’a pas encore d’opportunité professionnelle. Il décide alors de profiter du départ imminent de deux de ses camarades pour tenter sa chance à Paris.

Le travail n’est pas toujours bien payé mais il peut tout de même réserver quelques belles surprises : « Dans cette collection jeunesse chez Hachette, on a cartonné avec un livre : La Vengeance de la Momie d’Évelyne Brisou-Pellen. En 2017, Hachette m’a recontacté pour me payer des droits qui étaient resté en souffrance pendant 20 ans. Je ne savais même pas qu’il y avait des droits sur les illustrations de ce livre et j’ai dû toucher près de 10.000 €. Ce qui correspond à des centaines de milliers de livres. La couverture était faite par Jean-Michel Nicollet et pendant 20 ans, j’ai cru qu’il y avait des droits sur la couverture mais pas sur les illustrations intérieures. Les contrats à l’époque étaient un peu obscurs et c’est un mec très consciencieux de chez Hachette qui m’a recontacté pour me verser l’argent bloqué depuis 25 ans. Il n’était même pas sûr que c’était bien moi et j’ai fait un selfie avec les illustrations originales pour bien prouver que c’était moi. Toujours aujourd’hui ça continue à se vendre. »

Si ces travaux lui permettent de gagner sa vie et de se faire une place dans le milieu de l’édition, il rêve toujours de vivre du fantastique. Il tente alors d’entrer dans le milieu du jeu de rôle mais arrive trop tard. Son âge d’or, entre 1985 et 1992, est passé et de nombreuses boites mettent la clé sous la porte. C’est finalement Le Cinquième élément de Besson qui va orienter sa carrière future : « Grâce à la production de Besson je suis en connexion avec les designers sur le film : Moebius, Mézières, Hélène Giraud, Sylvain Despretz, Patrice Garcia, Jack Ray, Kamel Tazit, Pierre-Alain Chartier, Chabuel Humbert. » Artistes confirmés ou jeunes espoirs, la production brasse de nombreuses personnes qui comptent ou qui seront amenées à compter dans le petit milieu du fantastique. Mais la production du film n’a qu’un temps et les colocataires se questionnent sur leur avenir. Si les petits boulots s’enchaînent, aucun ne permet vraiment de s’installer durablement. Alors qu’ils vont d’appartements en appartements, vivant entre la location et -un sympathique- squat, Hélène Giraud contacte Nicolas Fructus pour lui soumettre une proposition inattendue : « elle me téléphone en me demandant si je maîtrise un peu le dessin animé parce qu’elle s’est rendu compte qu’il y avait pas mal de demandes dans ce milieu là et elle ne se sentait pas capable d’y travailler. On n’était pas animateurs mais à l’école on avait quand même abordé les bases de l’animation. J’avais quelques connaissances donc. Elle voulait m’envoyer en cheval de Troie dans le milieu. J’y suis allé parce que je n’avais rien à perdre et que je n’avais pas de boulot. » Il obtient une première place chez Chalopin Productions, une boite qui produisait « des gros cartons absolument indigestes, comme Les Bisounours, dans les années 1980-1990 mais qui généraient beaucoup de pognon ». Il est engagé sur une nouvelle série de science-fiction, Le Maître des Bots (ou ZZBots).

La période jeux vidéo

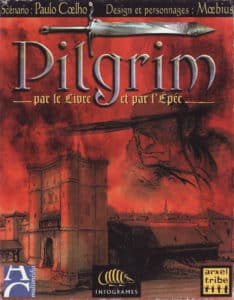

En 1996, alors qu’il œuvre toujours dans l’animation, Nicolas Fructus ne manque pas de saisir l’opportunité d’investir un nouveau médium : le jeu vidéo. Sous l’impulsion de deux jeunes commerciaux, la société, d’origine slovène, Arxel Tribe vient d’ouvrir une succursale à Paris. À sa tête se trouve Stephen Carrière. Fils de l’éditrice Anne Carrière, il décide de se lancer dans l’industrie vidéoludique. Comme sa mère publiait Paulo Coehlo, le jeune homme a l’idée de créer un jeu autour du roman Le pèlerin de Compostelle. Moebius intervient sur le projet et crée une série d’illustrations de personnages. Sur la base de ces dessins, toute l’exécution graphique du projet reste à faire. C’est là que Nicolas Fructus entre en jeu. Engagé pour un mois, il restera 4 ans chez Arxel Tribe et travaillera sur pas moins de 9 titres. En effet, Moebius se désintéresse largement du projet.

Après cette sortie, les relations entre Nicolas Fructus et Arxel Tribe vont se dégrader progressivement. Tout d’abord, l’artiste souhaite créer un jeu où il dirige l’ensemble de la direction artistique. De plus, il souhaite que l’entreprise se réoriente vers l’animation : « comme j’avais un peu de parts dans la société, je voulais la réorienter vers autre chose. Les films d’animation étaient en train de se faire connaître avec des boites comme Pixar, des productions en images de synthèse pure. Fin des années 1990, je voulais qu’on arrête le jeu vidéo et qu’on fonce là-dedans. Je sentais qu’on allait perdre en vitesse dans le jeu vidéo, qu’on ne saurait plus suivre les nouvelles technologies mais que si on arrivait à accrocher un domaine où il y a plus de sensibilité et moins de technologie, on pourrait encore tirer notre épingle du jeu ». Si, dans un premier temps, les dirigeants semblent accueillir sa proposition avec enthousiasme, il se rend vite compte qu’elle n’est pas réellement prise au sérieux : « J’ai commencé à développer un projet qui mélangeait des maquettes réelles avec personnages en synthèse incrustés dedans. C’est ce qui deviendra la BD Thorinth. Je commence à développer l’histoire, j’en parle avec la société. Ils me disent : « oui,oui » mais derrière ils développent un autre truc sans me dire qu’ils ne mettront pas un balle sur mon projet. Ils pensaient que je collaborerai encore après ça. J’ai travaillé sur 9 jeux pour eux mais après Casanova, un peu dégoûté, je revends mes parts et je quitte la boite. ». Heureux hasard ou salutaire intuition, un an plus tard, le milieu des nouvelles technologies en France entre dans une zone de turbulence dont la moitié des studios ne se remet pas. C’est le cas d’Arxel Tribe qui met la clé sous la porte en 2003. Regret ? « Je suis persuadé que si on avait pris le virage de l’animation, ça ne se serait pas passé comme ça ».

Les débuts dans la bande dessinée

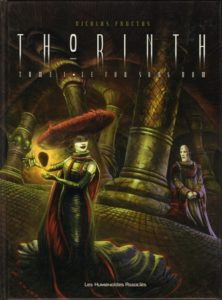

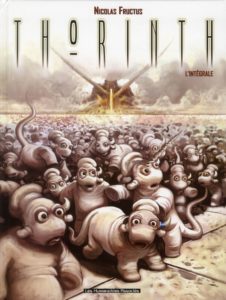

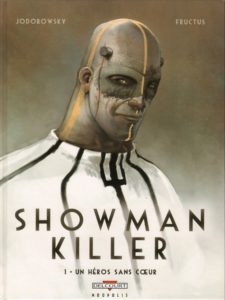

Ce départ est vécu comme un retour aux sources. Au fil des projets liés à la production, l’artiste avait développé une véritable frustration de ne plus travailler sur des projets personnels où il maîtrise l’ensemble du travail. Il se lance alors dans un rêve qu’il caresse depuis de nombreuses années : faire de la bande dessinée. Il entame la série Thorinth et signe chez Les Humanoïdes Associés. Très rapidement, il est également engagé pour réaliser les couleurs des albums de Bouncer, une série signée Alejandro Jodorowsky et François Boucq. C’est à cette occasion que Jodorowsky découvre son travail : « Il passait chez moi pour venir voir les planches couleurs de la BD. Je lui ai montré mon boulot. Il était vachement intéressé. Lui il avait des scénarios, notamment Showman Killer qui devait revenir à Juan Giménez après avoir travaillé sur La Caste des Méta-Barons. Giménez préfère faire ses propres albums et refuse Showman Killer. Il se trouve que les Humanoïdes Associés ont vendu des scénarios à Delcourt pour apurer les comptes de droits pas reversés à Jodorowsky. Showman Killer, parmi d’autres, se retrouve chez Delcourt et la maison me contacte sans savoir que je connaissais Jodorowsky et que j’avais fait des tests pour les Humano sur ce scénario qui avaient été refusés. Tout ça s’est enchaîné assez facilement. » Mais alors qu’il pense enfin pouvoir se consacrer pleinement à ce nouveau métier de dessinateur de BD, le milieu de la production le rattrape avec une proposition qu’il ne peut refuser.

Le retour à la production

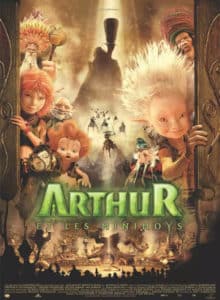

« En 2002, j’ai fini le tome 1 de Thorinth, je travaille les couleurs de Bouncer et je suis de plus en plus appelé par le milieu du jeu de société qui est en train de se développer. Et là, coup de téléphone d’un ami d’Emile Cohl qui me dit : « avec Patrice Garcia, on commence Arthur et

Les livres illustrés

En 2007, le dernier tome de Thorinth sort. L’année suivante le travail sur Arthur se termine. Nicolas Fructus enchaîne alors sur les trois tomes de la série Showman Killer et en 2011 se lance dans de nouveaux défis avec la réalisation de son premier livre-monde : Kadath.

Projets futurs

En plus de son travail d’illustration pour des couvertures de romans et, surtout, pour les jeux de société, Nicolas Fructus développe pour l’instant deux grands projets. D’abord Derio : « c’est un projet plutôt médiéval-fantastique avec une forte présence de la magie et une cosmogonie très développée. Je travaille dessus depuis 20 ans. C’est le prochain pari. Essayer de faire vivre cet univers. » Le site, voulu comme une exploration de cet univers en constant développement, est à découvrir ici : www.derio.fr

Nous ne manquerons pas de suivre avec attention ses prochains projets !