Le 28 juin 1969, au 51-53 Christopher Street de Manhattan, éclatent les émeutes de Stonewall. Alors que des flics procèdent à leur routinière descente dans un notoire bar homosexuel – le Stonewall Inn – ils se heurtent à la première insurrection homosexuelle de l’Histoire ; les trans, les gouines, puis les pédés sortent du placard, envahissent les rues du Greenwich Village et bloquent le quartier durant plusieurs jours.

Ces émeutes surgissent à une période particulière de l’histoire contemporaine marquée par l’émergence d’événements contestataires comme le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, Mai 68 en France, ou encore tout le mouvement hippie. Ces mouvements contre-culturels imprègnent les arts qui deviennent des espaces de paroles privilégiés. C’est la naissance du punk, du happening et d’un genre nouveau de bande dessinée qui se (re-)produit et se propage comme la vermine, par les bas-fonds : l’underground.

La rencontre de deux renégats

Depuis 1956, la bande dessinée américaine est placée sous la stricte tutelle du très conservateur Comic Code Authority, qui circonscrit son expression dans le moule restreint des valeurs conservatrices. L’émergence de l’underground représente alors une véritable révolution. Dorénavant, les comics se conjuguent par l’explosive « X » et les comix deviennent le terrain de jeux de toustes celleux à qui on n’a jamais tendu le bâton de parole. En guise de réponse à ce CCA vécu comme une humiliation, les comix se radicalisent par leur caractère profondément transgressif qui surfe sur la liberté d’expression nouvellement acquise. La bande dessinée devient alors le médium d’une parole libérée et subversive. Sous l’égide de Robert Crumb, – considéré comme l’instigateur de l’underground – ce nouveau corpus révolutionne radicalement la bande-dessinée en redéfinissant ses frontières formelles et politiques. Véritable véhicule de la contre-culture d’alors, l’underground laisse comme héritage des bandes dessinées profondément politisées qui reflètent les discours utopiques et révolutionnaires des années 60 et 70.

L’underground et l’homosexualité ont cela en commun qu’ils proviennent tous deux d’une histoire renégate qui se raconte depuis la marge l’Histoire. Et en y creusant de plus près, on trouve dans ces interstices une biodiversité culturelle qui permet d’appréhender l’histoire des mouvements sociaux par un angle différent. Près de 10 ans après Stonewall et presque 20 ans après la naissance de l’underground, l’éditeur californien Denis Kitchen approche l’auteur Howard Cruse et lui propose d’éditer le premier comix dédié à des narratifs exclusivement gays et lesbiens. Le premier numéro de Gay Comix voit le jour en septembre 1980. Véritable success story, Gay Comix sera éditée pendant plus de 18 ans, cumule 25 numéros et publie près de 100 auteurices différent.e.s. De 1980 à 1998, cette revue accompagne la trajectoire politique des mouvements homosexuels étasuniens, s’érigeant comme un témoin timide mais privilégié qu’il s’agit de faire parler, depuis les marges de l’Histoire.

L’underground et l’homosexualité ont cela en commun qu’ils proviennent tous deux d’une histoire renégate qui se raconte depuis la marge l’Histoire. Et en y creusant de plus près, on trouve dans ces interstices une biodiversité culturelle qui permet d’appréhender l’histoire des mouvements sociaux par un angle différent. Près de 10 ans après Stonewall et presque 20 ans après la naissance de l’underground, l’éditeur californien Denis Kitchen approche l’auteur Howard Cruse et lui propose d’éditer le premier comix dédié à des narratifs exclusivement gays et lesbiens. Le premier numéro de Gay Comix voit le jour en septembre 1980. Véritable success story, Gay Comix sera éditée pendant plus de 18 ans, cumule 25 numéros et publie près de 100 auteurices différent.e.s. De 1980 à 1998, cette revue accompagne la trajectoire politique des mouvements homosexuels étasuniens, s’érigeant comme un témoin timide mais privilégié qu’il s’agit de faire parler, depuis les marges de l’Histoire.

Underground et homosexualité

Si Gay Comix n’est pas à l’origine d’une presse underground homosexuelle et connait quelques ancêtres éphémères, elle n’en reste pas moins pionnière par sa direction artistique inclusive qui réunit dans le même espace éditorial gays et lesbiennes. D’abord publiée par la maison Kitchen Sink Press de 1980 à 1984, la publication de Gay Comix est reprise par Bob Ross de 1985 à 1998. Elle passe sous la direction de trois directeurs artistiques ; Howard Cruse (1944-2019) de 1980 à 1983, Robert Triptow (1952) de 1984 à 1991 puis d’Andy Mangels (1966) de 1991 à 1998. À partir d’Andy Mangels, la revue change de nom et devient Gay Comics en évinçant le « X » propre à l’underground. Cette décision s’inscrit dans la volonté artistique du dernier éditeur de sortir la revue de la scène underground vers la scène mainstream.

Gay Comix est une revue d’anthologie, c’est-à-dire qu’elle contient la compilation de plusieurs récits de plusieurs auteurices publié.e.s dans d’autres revues. Le but d’une anthologie comme Gay Comix, était de rassembler dans un même numéro une sélection de ces différents strips publiés à l’échelle nationale. Le projet est motivé par la volonté de visibiliser les narratifs homosexuels dans leur dimension plurielle tout en refusant de se présenter comme le porte-étendard du mouvement gay. Gay Comix met l’accent sur la diversité et la singularité de chaque auteurice. Cette revue permet ainsi de voir comment les auteurices investissent les différents discours et paradigmes sociétaux de l’époque, notamment sur le schisme qui sépare les mouvements assimilationnistes des mouvements libérationnistes.

Libérationnisme et Assimilationnisme

Les événements de Stonewall lancent véritablement la lutte pour l’émancipation des personnes homosexuelles en Occident. Le contexte contestataire dans lequel ces émeutes émergent, cristallise la construction d’une identité politique homosexuelle sur des idéologies révolutionnaires. Ce qui nous mobilise dans cet article est l’évolution de ces politiques identitaires homosexuelles depuis les émeutes de Stonewall de 1969, jusqu’aux revendications du mariage homosexuel inaugurant le nouveau millénaire. Ce spectre des revendications met en avant une tension historique entre deux idéologies politiques opposées ; idéologie libérationniste, héritière de Stonewall, qui perçoit l’homosexualité sous son prisme révolutionnaire et l’assimilationnisme qui entend intégrer l’homosexualité à la société néo-libérale sans modifier cette dernière. Là où le libérationnisme scande « révolution ! » l’assimilationnisme œuvre à sa normalisation. Ces deux idéologies sont les deux faces opposées d’une même lutte et leurs tensions ont structuré de façon fluctuante l’histoire des mouvements politiques homosexuels.

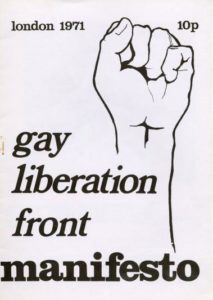

Les libérationnistes se sont regroupés au sein de mouvements éphémères. Parmi eux, on trouve le Gay Liberation Front, né au lendemain des émeutes de Stonewall ou encore le FHAR français (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) qui émerge après Mai 68. Les libérationnistes s’appuient sur l’analyse marxiste pour définir les personnes homosexuelles comme une minorité sociale au sein d’une culture hétérosexuelle dominante dont il s’agit de s’émanciper. Ils rejettent la société bourgeoise basée sur l’accumulation de profit et le patriarcat basé sur la hiérarchisation des sexualités avec, au sommet, une hétérosexualité s’auto-érigeant en normalité absolue. L’hétérosexualité, et les institutions qui en découlent – comme le couple et le mariage – sont appréhendées comme base fondamentale à la société bourgeoise qu’il s’agit de démanteler. À l’inverse, les assimilationnistes, qui ne croient pas à l’existence d’une culture homosexuelle distincte, développent des stratégies visant à intégrer les gays et les lesbiennes dans la société sans remettre celle-ci en question. Les assimilationnistes sont aussi appelés réformistes car leur but est d’implémenter des reformes afin d’institutionnaliser une tolérance via l’appareil de l’État, sans remettre en cause le système dans lequel cet appareil s’est construit. L’assimilationnisme se concentre sur la réforme des lois existantes plutôt que de s’atteler au démantèlement des structures, ce qui est considéré comme contre-productif sur le long terme par les libérationnistes qui souhaitent un changement radical de la société.

les libérationnistes qui souhaitent un changement radical de la société.

Ce qui est au centre du paradigme libérationniste est une volonté de révolution, de dépassement des institutions bourgeoises. Le capital politique de l’homosexualité n’est donc pas vu comme une fin en soi mais comme un outil dont la subversivité permet la remise en question des institutions centrales de la société hétéro-patriarcales. Très concrètement, les institutions directement visées par les libérationnistes sont celles qui structurent la reproduction de la propriété privée, à savoir : l’État libéral et ses différentes institutions oppressives militaires, judiciaires, médicales mais aussi et surtout la famille, le couple (monogame) et le mariage.

La dynamique du monolithe

Dans son article The Interstitial Politics of Black Feminist Organizations (2001), la chercheuse Kimberley Springer montre comment les féministes afro-américaines ont forgé leur identité collective dans les « interstices » d’un féminisme blanc incapable de répondre aux besoins spécifiques des femmes noires. En s’appuyant sur le concept de crack politics, elle explique comment une minorité marginalisée à l’intérieur d’une autre minorité peut se mobiliser et créer sa propre identité collective. Cette dynamique se retrouve dans Gay Comix qui nait dans les interstices d’un mouvement underground incapable d’appréhender l’homosexualité autrement que depuis une posture dégradante. Gay Comix répond donc à la nécessité de créer un espace d’expression propre. Cependant, avec le temps, les narratifs publiés dans Gay Comix tendent vers l’instauration d’une hiérarchie des représentations homosexuelles. On observe la création d’une identité homosexuelle monolithique, influencée par la classe moyenne blanche majoritaire qui s’impose au détriment d’une représentation plurielle. Ce phénomène, que nous appelons dynamique du monolithe, décrit la normalisation progressive de l’homosexualité selon des codes homonormatifs : une posture dominante, assimilée aux normes hétérosexuelles et qui efface les diversités identitaires.

Mariage : la famille en ligne de mire

Une des dimensions qui clive le plus un positionnement libérationniste d’un positionnement assimilationniste est le rapport à l’institution du mariage, son rôle prépondérant dans la création de la famille et sa déclinaison dans l’institution du couple et de la monogamie. Pour l’assimilationnisme, l’accès au mariage s’inscrit logiquement dans l’obtention juridique de droits positifs supplémentaires et signifie effectivement l’élargissement d’une liberté qui se réfléchit à l’horizon des limites juridiques et politiques. À l’inverse, les libérationnistes perçoivent le mariage comme le porte étendard de leur assimilation, le symbole criant de leur normalisation dans une société qui les opprime et qu’il s’agit de dépasser.

Aux débuts de la revue, le mariage est représenté comme une institution carcérale, intrinsèquement liée à la famille biologique dans laquelle le ou la protagoniste (homosexuel.le) se retrouve coincé.e, subissant des violences homophobes familiale. L’analyse de l’évolution de la représentation du mariage dans Gay Comix permet de mettre en exergue un véritable changement d’approche, avec une représentation de cette institution qui devient progressivement favorable. Petit à petit la représentation va se neutraliser, puis – vers les derniers numéros – se valoriser, annonçant l’avènement du mariage homosexuel comme projet politique dès la fin des années 90. À ce titre, nous allons brièvement voir deux propositions symptomatiques de ce shift : A letter to Homosexuals de Jennifer Camper et Steven ‘n Christopher sitting in a tree de David Kelly.

A letter to Homosexuals de Jennifer Camper

Cette planche apparait dans le dernier numéro de Gay Comix, le 25 de 1998, qui invite (presque) toustes les auteurices ayant participé à la revue depuis sa création en 1980. Jennifer Camper est une autrice de la première génération de Gay Comix. Elle apparait dès le numéro 2 de 1981. Elle est l’une des autrices les plus prolifique de Gay Comix dans laquelle elle cumule plus de 14 apparitions. Elle est publiée de façon régulière sous les trois directeurs artistiques. Tous ses récits sont immédiatement reconnaissables à son trait particulier, son ton acerbe et ses sujets abordant le lesbianisme de façon frontale et sans tabou. Jennifer Camper s’inscrit comme une figure de proue du style « underground » qui s’affranchit des normes et des formalités.

A Letter to Heterosexuals s’inscrit comme un véritable soufflet à la normalisation de l’homosexualité. Le récit met en scène un dialogue entre une voix-off et deux lesbiennes assises sur un divan, comme dans un confessionnal. L’action se décline en une confrontation où tout ce qui est énoncé par la voix-off est contredit par les actes et les paroles des deux protagonistes. La voix-off profère un monologue dont le sujet est le caractère profondément « normal » des personnes homosexuelles. La voix-off s’adresse à une audience hétérosexuelle, qu’il s’agit de convaincre. Ainsi, pour louer la normalité des homosexuel.le.s, la voix met en avant les qualités hétéronormatives ; les décrivant comme étant des personnes travailleuses, patriotique, voulant défendre leur pays dans l’armée, se marier et fonder une famille.

Or, par le truchement de l’absurde, le discours de la voix-off est systématiquement tourné au ridicule par les actions et les paroles transgressives des deux protagonistes. Dès que la voix-off mentionne le mariage, elles rétorquent : « married ? does that mean I can’t fuck other women ? ». Il est intéressant de relever qu’ici, l’institution du mariage est directement rattachée à la monogamie et donc à la restriction d’une sexualité libérée. Puis, pour illustrer leur désaccord, les deux femmes entament un rapport sexuel. Décontenancée, la voix-off brise le « quatrième mur » et commente directement l’action. Elle se plaint que ces actes, jugés obscènes, péjorent la cause homosexuelle en émettant une image négative, devant des hétérosexuels qu’il s’agit de convaincre de leur respectabilité. Alors que les deux femmes atteignent le climax, illustré par des onomatopées juteuses et explosives, la voix-off se confond piteusement en excuses dans un rapport de force inversé : « please…straight people, please don’t look *sob* don’t hate me ! I’ll be good ! Just toss me a few crumbs !…please? ». Par la gradation des émotions traduites dans le texte, Camper personnifie cette la voix-off comme une caricature de la logique assimilationniste qui défend l’homonormativisation de l’homosexualité. L’effet tend à souligner le caractère humiliant de l’assimilationnisme qui quémande aux hétérosexuels de « leur jeter quelques miettes » (“toss me a few crumbs”).

Camper propose une allégorie pathétique d’un assimilationnisme qui se traduit par une posture de subordination aux personnes hétérosexuelles. En outre, Camper renverse aussi les rapports normatifs de comportements considérés comme dégradants en représentant des femmes libres et émancipées sexuellement. La position de la voix-off se renverse et la honte n’est plus la pratique d’actes jugés obscènes mais se déplace sur l’incapacité à se réfléchir en dehors d’une mise sous tutelle de l’hétérosexualité et de ses dictats. Par leur obscénité émancipée, les lesbiennes renversent le rapport de force et vident la sacro-sainte respectabilité défendue par l’assimilationnisme de tout son caractère émancipatoire. A Letter to Heterosexuals fonctionne par une mise en scène de l’obscène qui a comme conséquence de renverser les hiérarchies homonormatives que défend le projet politique assimilationniste au travers du mariage, du travail et du patriotisme. La séquence se termine par la voix-off qui se plaint que jamais les hétéros n’autoriseront les homos à devenir leurs égaux. Encore sonnées par l’orgasme qu’elles viennent d’atteindre, les deux femmes répondent : «Equal ?! who wants to be equal ? » et l’autre de surenchérir : «Yeah, why set your sights so low?».

Camper extirpe la relation homosexuelle du giron et de la subordination de l’hétérosexualité ; la radicalité des protagonistes les émancipe du jugement hétérosexuel. En rejetant l’homonormativité, cette séquence refuse de s’énoncer sous un monolithe, sous une figure édulcorée et essentialisée d’une homosexualité. La dichotomie entre un agenda hétérosexuel et homosexuel s’inscrit jusque dans le titre de l’histoire qui évoque une lettre, faisant écho à la dimension pamphlétaire de la séquence. Le projet du mariage fait ici partie intégrante de toute l’appareil normatif assimilationniste que l’autrice rattache à une institution monogame enfreignant le potentiel libérateur d’une politisation de l’homosexualité qui doit se penser en dehors d’un système de valeurs hétérosexuel. A Letter to Heterosexuals est un des exemples les plus illustratifs d’un contenu de bande dessinée profondément libérationniste, qui défend une affirmation radicale de soi se faisant sans concession octroyée aux normes conformistes.

Steven ‘n Christopher sitting in a tree de David Kelly

La contribution de David Kelly est une planche, aussi publiée dans le numéro 25, qui se nomme Steven ‘n Christopher sitting in a tree. Cette séquence met en exergue l’évolution de la politisation des luttes homosexuelles qui s’éloignent petit à petit de la dimension révolutionnaire engendrée par Stonewall pour se ré-insérer progressivement dans une conceptualisation de l’homosexualité qui se forme dans le moule de l’hétérosexualité. Contrairement à Jennifer Camper, David Kelly fait partie de la troisième et dernière génération d’auteurs ayant participé à Gay Comix. Il observe deux apparitions dans la revue aux numéros 23 et 25. On retient David Kelly surtout pour sa série Steven qui retrace l’histoire et les fantaisies d’un petit garçon homosexuel. La série de David Kelly est illustrative de cette nouvelle génération d’auteurs qui débarquent au milieu des années 90 sur la scène de la bande dessinée alternative et qui propose une approche plus normalisée d’une homosexualité moins contestataire.

Steven ‘n Christopher sitting in a tree parle de la relation amoureuse qui unit Steven et son amoureux Christopher. La planche en noir et blanc est composée de 5 vignettes. Elle est introduite par une grande vignette qui représente une cabane jonchée sur un arbre au fond d’un jardin siégeant au milieu d’une zone pavillonnaire. Dans la cabane, on aperçoit les ombres chinoises des deux petits garçons protagonistes. Le reste de la page est composée de 4 vignettes égales qui représentent les différentes étapes de la relation amoureuse et décompose toutes les étapes d’une relation amoureuse traditionnelle, du premier baiser à la naissance de l’enfant en passant par l’étape du mariage. On a donc ici un calque conforme de l’agenda relationnel hétéronormatif plaqué sur une relationalité homosexuelle. Cette séquence est intéressante pour nous car elle illustre le concept d’homonormativité développée en 2002 par Lisa Duggan qui se définit par le retrait des homosexuel.le.s dans la domesticité. À la quatrième vignette, celle du mariage, les petits garçons sont représentés en tenues traditionnelles cérémonielles qui reproduisent une binarité de genre. Christopher porte un costume à nœud papillon masculin et Steven porte le voile de mariée féminin. Ce qui est prégnant avec cette reproduction de la binarité de genre dans une relation homosexuelle, est qu’elle traduit comment le paradigme assimilationniste, par le truchement du mariage, hétérosexualise les modes relationnels homosexuels. D’aucun pourrait argumenter le caractère anecdotique de cette séquence et invoquer la dimension infantile des protagonistes pour minimiser l’intention assimilationniste de cette représentation. Or, aussi naïve soit-elle dans sa forme, elle est sans-équivoque concernant le narratif qu’elle délivre. Ceci s’inscrit dans sa façon de décomposer séquentiellement une temporalité qui se structure autour de la relation. Cette temporalité relationnelle est téléologique et se termine par la finalité de la reproduction avec la dernière case « and then comes kitty in a baby carriage ». Ainsi, le mariage illustré comme pivot de la séquence n’est ni neutre, ni anecdotique, ni vidé de substance politique et symbolique. Cette séquence reproduit les catégories de sexe dans une relation homosexuelle sans les questionner. Dans La Pensée Straight (1992) Monique Wittig articule l’hétérosexualité comme un paradigme. Elle dé-essentialise et dénaturalise ce qu’elle érige comme une institution, artificielle. Le paradigme hétérosexuel se pense sur un système binaire construit sur les opposés artificiels et hiérarchisés homme > femme. Comme les libérationnistes, Wittig octroie au lesbianisme un fort capital politique révolutionnaire par sa capacité à se penser en dehors de cette binarité. Les lesbiennes sont extrêmes car elles se situent à l’extrémité d’une humanité qui se définit par l’homme. Les lesbiennes ne sont pas des femmes car elles sont capables de se penser sans l’homme. C’est exactement ce que les libérationnistes tentent de faire : parvenir à se penser sans l’hétérosexualité, en dehors du monde hétérosexuel. L’enjeu n’est pas de créer un monde homosexuel, qui n’existerait que dans sa binarité avec l’hétérosexuel, l’enjeu est de créer un monde que Monique Wittig appelle « a-hétérosexuel ». La séquence de David Kelly s’inscrit comme un exemple de narratif homosexuel qui démontre une incapacité à se penser en dehors de l’hétérosexualité. Cette séquence efface l’homosexualité en établissant une relation basée sur la reproduction binaire de catégories hétérosexuelles. La séquence de Kelly propose une illustration probante de la trajectoire assimilationniste de la représentation de l’homosexualité dans la bande dessinée. On a l’exemplification d’une romance homosexuelle qui ne parvient pas à se penser en dehors des schémas de l’hétérosexualité, jusqu’à en répéter sa temporalité chronométrée par les étapes spécifiques d’un agenda hétéro : romance, mariage, enfant.

Ce que cette planche nous rappelle surtout, c’est que 29 ans l’éloignent de Stonewall et de la naissance des mouvements libérationnistes. Le contexte où produit David Kelly est profondément différent de celui qui a justifié la création de la revue en 1980 ou dans lequel une Jennifer Camper a baigné. Kelly symbolise cette nouvelle génération qui est davantage tournée vers le millénaire approchant que des mouvances contestataires des années 60.

Cette valorisation du mariage homosexuel implique une représentation homonormative qui suggère la création d’une figure monolithique de l’homosexualité, qui s’épanouit dans la sphère privée de l’intimité du couple et non plus dans le potentiel révolutionnaire de sa subversivité.

L’impact du SIDA dans la représentation d’une sexualité normalisée

Nous observons dans la trajectoire de Gay Comix que la représentation du couple et de la sexualité évolue vers une tabouïsation des représentations de sexualités libérées, au profit de représentations plus respectables, comme celle de la monogamie. Entre le premier et le dernier exemplaire de Gay Comix, on observe une chute drastique et progressive des représentations du sexe libre, qui se définit par la multiplicité des partenaires sexuels, de la représentation de la nudité ainsi que de la narrativisation de couples qui ne s’inscrivent pas dans l’exclusivité. Une des causes de cette tabouïsation est la crise du SIDA qui précipite une première vague d’assimilation. La crise du SIDA commence au début des années 1980. La première mention médicale du SIDA, qu’on nomme alors « cancer gay » est annoncée par le Center for Disease Control (CDC) le 5 juin 1981. C’est en 1983 que les scientifiques identifient le virus responsable : le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). La décennie de 1980 est marquée par une stigmatisation intense et systématique des groupes touchés, principalement les « 4H » ; Homosexuels, Haïtiens, Hémophiles et Héroïnomanes, qui étaient alors considérés comme les seules catégories de personnes à risque. Cette crise provoque un changement inédit et brutal dans la façon de relationner entre hommes à cette période-ci. D’un point de vue terminologique, nous souhaitons rappeler la distinction entre le VIH, qui définit le virus per se, du SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise) qui définit un stade avancé de l’infection par le VIH où le système immunitaire est gravement endommagé. Ainsi, une personne peut être positive au VIH sans avoir le SIDA.

La première mention du SIDA dans Gay Comix apparait au numéro 4 de novembre 1983 dans le récit Safe Sex d’Howard Cruse, qui y représente la cacophonie et la panique ressenties à cette période-là. La bd comporte une mise en page déstructurée comme un puzzle ou un miroir brisé, qui se veut être une sorte de conglomérat discordant de toutes les tergiversations et autres commentaires d’une société dépassée par l’ampleur et la gravité d’une crise dont on ne sait alors que peu de choses. Cette planche fait office d’une véritable capsule temporelle qui nous projette dans l’émotion d’un instant T tragique. Elle traduit la porosité du médium vis-à-vis de son contexte de production. Puis, on constate que dès l’avènement de la crise du SIDA, les représentations de la sexualité vont drastiquement se reconfigurer vers des formes plus respectables, suggérant l’impact structurant du SIDA dans la représentation de l’homosexualité. Le SIDA émerge donc comme un élément exogène ayant potentiellement accéléré et favorisé la trajectoire assimilationniste de Gay Comix. La crise du SIDA – en poussant de nombreux homosexuel.le.s à faire leur coming-out et à se mobiliser autour de campagnes de prévention – a transformé la perception collective de l’homosexualité et en a favorisé son acceptation. Ces coming-out collectifs et l’urgence sanitaire finissent par intégrer les débats politiques, marquant un tournant lors de l’élection américaine de 1992. Pour la première fois, un clivage autour de la question homosexuelle se dessine entre démocrates et républicains. Les démocrates, par la campagne de Bill Clinton s’ouvrent à la cause homosexuelle, en voulant rendre l’armée accessible aux personnes homosexuelles.

Le SIDA vu par Vaughn Frick

Vaughn Frick est un auteur prépondérant de la première génération de Gay Comix dans laquelle il cumule plus de 10 apparitions. Principalement édité sous Howard Cruse et Robert Triptow, il apparait aux numéros 3 à 5, 7, 8, 13 à 15, 22 et 25.

Dans le numéro 15 de 1992, Frick Vaughn publie The Tortoise and the Scorpion, une bande dessinée de 9 pages que lui-même catégorise comme un « psychodrame pandémique, romantique et transformationnel ». Le récit est un conte qui métaphorise les ravages causés sur une communauté gay décimée et réduite à la bestialité. On suit la Tortue, un protagoniste timoré, qui rencontre le Scorpion, un ancien lièvre qui « chevauchait » sans outre mesure la vague des libérations sexuelles, avant d’être brutalement transformé en l’être rampant qu’il est maintenant. Grâce à leur rencontre, les protagonistes entament une transformation et recouvrent, par le pouvoir libérateur de la parole, leur forme humaine. Cette œuvre délivre un exemple canonique d’une bande dessinée profondément ancrée dans le paradigme libérationniste. Elle illustre l’impact structurant de la crise du SIDA sur la représentation collective de l’homosexualité. Cette bande dessinée interroge les ravages que la pandémie cause sur une communauté homosexuelle décimée et désorientée par l’angoisse de la mort. Elle confirme comment cette crise favorise une assimilation forcée de la communauté gay tout en réaffirmant la nécessité d’un positionnement libérationniste.

L’introduction prend place dans un bar rempli d’êtres mi-humains, mi-bêtes. Surréaliste, Le Scorpion est affublé d’apparats qui émergent dans la page comme autant d’incohérences visuelles. Dans sa pince gauche une bière, dans sa pince droite une clope. La gueule du Scorpion corrobore des traits d’humains qui se poursuivent, sans cou, sur sa morphologie d’arthropode. Il porte des lunettes de soleil et une grosse moustache qui cache la partie supérieure d’un solide menton carré finalisant la panoplie d’un style leather. Ceinturé sur toute sa longueur, son abdomen se prolonge littéralement sur une queue, un dard qui prend l’ostentatoire aspect d’un pénis dont la courbure ligamenteuse se termine par un gland massif et décalotté, prêt à dégainer. La figure du scorpion mobilise celle d’un animal à éviter dont la dangerosité s’inscrit dans son épine, contenant un poison mortel. Vaughn Frick décide de représenter très explicitement le dard par le pénis, qui devient cette arme cruelle, capable d’empoisonner ce qu’il pénètre. C’est l’allégorie de la sexualité qui tue, par laquelle on transmet la maladie. Une interprétation logique de ce récit, serait que le Scorpion représente le séropositif, perçu par les autres comme cet animal perfide et dangereux, condamné à vivre une vie solitaire dans le dégoût de tous. On note le trait particulier de Vaughn Frick. Très anguleux, il reproduit avec une grande finesse les textures comme celle du pelage du paresseux ou les plis charnus de la verge qui s’ourlent sur le gland, dont la carnation bulbeuse est traitée avec le plus grand des soins. La composition de l’image joue sur les superpositions d’éléments instables qui surgissent des limites de la case, créant un sentiment de chaos visuel. Le rendu graphique de Vaughn Frick, tout en noir et blanc par un trait de plume fine rappelle les estampes gravées des maîtres flamands, à la fois délirantes et terrifiantes. Sorte d’hybridation dégénérescente entre Brueghel et Tom of Finland. En arrière-fond, collé contre un mur en bois, un panneau interdisant la sodomie contextualise visuellement cet espace comme les ruines d’une Gomorrhe calcinée par une pandémie dévastatrice.

Dans les pages suivantes Vaughn Frick articule avec clairvoyance l’assimilation en cours des relations homosexuelles provoquées par la crise du SIDA. Ces pages sont un témoignage important qui rend compte d’un moment pivot de la politisation d’une identité homosexuelle qui tend inexorablement vers une assimilation. La scène est structurée par le monologue d’un rat qui explique les conséquences de la pandémie.

La planche comporte une mise en page régulière de deux strips de trois vignettes très allongées pour laisser la place au monologue. Le rat explique comment le SIDA a engendré des changements qui ont forcé les homosexuels à contracter des relations de couples monogames dans le but de renvoyer une image « politiquement correcte » de l’homosexualité à une classe moyenne américaine blanche qu’il s’agit de convaincre. Le monologue est allégorisé par la très évocatrice représentation d’un couple d’hommes homosexuels prototypiques ; même taille, même corpulence, cheveux courts foncés, moustaches. Ces hommes sont en tenues de mariage, l’un porte un tuxedo l’autre est habillé en robe de mariée avec un voile et un bouquet de fleur dans la main. De part et d’autre du couple se trouvent deux revolvers menaçants. La représentation de ces armes met en avant la dimension contraignante par la force de l’action ; cette image propose une représentation très percutante d’un mariage forcé et conditionné par une hétéronormativisation. Celle-ci est symbolisée ici par le symbole d’un mariage qui reproduit des catégories de genre. L’artificialité de cette catégorisation du genre est accentuée par l’apparence totalement similaire des deux personnages prototypiques. Aucune distinction « biologique », sur laquelle le genre est artificiellement construit, ne justifie donc cette séparation et ceci exacerbe la puissance structurante de l’institution du mariage. En outre, l’apparence prototypique des deux hommes accentue la dimension de la dérive d’une identité homosexuelle monolithique. Le mariage est le symbole d’un effacement de soi auquel se soumettent les homosexuels pour survivre. À la deuxième vignette, les deux hommes sont nus et s’agrippent, apeurés par les fusils d’assauts qui ont remplacé les petits revolvers. Dans la troisième case du monologue, les fusils ont été remplacés par d’énormes canons qui visent les deux hommes maintenant terrés dans un lit, qui s’érige alors comme l’ultime bastion d’une intimité assiégée. C’est tout un lexique visuel militaire que Vaughn Frick mobilise au travers de la gradation des trois vignettes du monologue. Frick allégorise les conséquences assimilationnistes de la crise du SIDA comme une guerre où l’ennemi – la « white bread middle amerika [sic] » – envahit le territoire des existences homosexuelles jusque dans leur chambre dans le but de les assimiler. Heurtée par ce discours, La Tortue, qui jusque-là se taisait dans une complaisante soumission, sort de ses nerfs et assène : « why are you so complacent ?! this is not a stratagem, it’s a holocaust ! you’d assimilate into a culture that at best treats you as a throwaway non-entity ».

Nous mettons en exergue la diatribe de la Tortue qui formule le fait de « s’assimiler à une culture qui au mieux [les] traitera comme une non-entité jetable ». Cette terminologie de non-entité est très importante car elle cristallise une dissension très forte entre les assimilationnistes et les libérationnistes autour de la notion du droit à l’indifférence. Selon Lisa Duggan, l’élaboration d’un discours portant sur le droit à l’indifférence s’inscrit dans le phénomène de l’homonormativité qu’elle développe. Ce phénomène se définit par la volonté des personnes homosexuelles à intégrer la société de consommation néo-libérale et a comme conséquence d’éloigner l’articulation d’une demande d’émancipation. Les assimilationnistes revendiquent ce droit à l’indifférence comme un objectif à atteindre dans le cadre d’une banalisation et d’une normalisation nécessaire. La critique que le libérationnisme intente à ce droit à l’indifférence est son inscription dans une « banalisation » qui se pense depuis le prisme du dominant et qui traduit, dès lors, une forme d’universalisme qui se construit sur les contours de ceux dont on a intérêt à rendre indifférents ; le monolithe. C’est exactement ce que cette séquence met en exergue. Les prototypes gays, contraints par l’inexorable dévastation de la maladie, se ploient face à la coercion des hétérosexuels. « After all, we wouldn’t want to offend them » se murmurent-ils, terrés sous leur couverture, guettant, les deux gargantuesques canons braqués à bouts portants sur eux. Ils sont réduits à l’allégorie d’eux-mêmes et s’effacent pour survivre. Ainsi, un homo assimilé est un homo qui cesse de se penser comme catégorie politique pour se considérer au mieux comme une catégorie « différente », au pire comme une « non-entité », normalisée, banalisée, comme les autres, c’est-à-dire comme les hétérosexuels. Cette banalisation n’implique ni plus ni moins le total effacement de l’homosexualité, non comme identité mais comme capital politique. C’est là-dessus que toute la compréhension du libérationnisme se joue et Vaughn Frick, comme il le démontre dans sa bande dessinée, l’a parfaitement compris.

Les super-héros et la direction artistique d’Andy Mangels dans les années 90

La thématique politique du super-héros est très intéressante à mobiliser par le rapport ambigu que celle-ci entretient avec les normes, l’ordre et l’État. À la fois, le super-héros est une figure profondément transgressive qui s’affranchit de la Loi tout en étant aussi l’allégorie de la Justice et de la victoire manichéenne du Bien sur le Mal. Le super-héro représente souvent un idéal validiste tout en mobilisant une identité et une corporalité instable et fluctuante le rendant profondément anticonformiste. Le super-héros est tantôt relégué au rôle de renégat, tantôt élevé comme symbole de propagande patriotique.

Dans Gay Comix, la série de super-héros Sentinel, qui devient Pride dès le numéro 23, fait sa première apparition au numéro 16 de 1992. Elle cumule sept apparitions dans la revue jusqu’au dernier numéro 25 en 1998. Le scénario est signé par le directeur artistique de la revue Andy Mangels, et les dessins sont réalisés d’abord par J.A. Fludd puis par Brandon McKinney. Ce n’est pas la première fois que le genre « super-héros » apparait dans le revue Gay Comix. Le numéro 8 de 1986 publié par Robert Triptow est entièrement dédié aux thèmes des super-héros, mais sous la forme de la parodie. En revanche, quand le genre réapparaît sous Andy Mangels, celui-ci est traité avec le plus grand des sérieux. Cette dimension traduit un changement d’approche qui traduit la politique de mainstreamisation de Mangels. La lecture de ses différentes notes éditoriales de Mangels fait ressortir une volonté claire de sa part de faire « remonter » la revue de l’underground. Cette volonté se matérialise, comme nous l’évoquions plus haut, par le changement de nom de comix en comics lors du numéro 15 de 1992, mais aussi par la la subordination de la thématique de l’homosexualité à d’autres thématiques, comme les super-héros par exemple. Cette subordination est une des caractéristiques de la direction artistique de Mangels qui propose des cross-overs afin de diversifier le lectorat de la revue. Alors que la thématique de l’homosexualité se suffisait à elle-même, Mangels diversifie l’identité narrative de la revue avec des numéros spéciaux à thèmes mêlant la thématique de l’homosexualité à d’autres genres : homosexualité et super-héros, homosexualité et vampires, funny-animals, etc. Ces cross-overs reflètent la dissolution de l’homosexualité en tant que « genre » artistique autonome.

Andy Mangels rappelle souvent dans ses notes éditoriales les difficultés économiques causées par la restructuration de toute l’industrie de l’édition rendant la viabilité financière de Gay Comix vacillante. Il entreprend donc d’ouvrir la scène mainstream à Gay Comix afin d’obtenir un plus large lectorat et pérenniser les finances de la revue. Quand Andy Mangels reprend la direction de la revue en 1991 il a l’ambition de sortir quatre numéros par années. À peine trois ans plus tard, en 1994, il est contraint de faire une pause de deux ans, qu’il justifie par la montée du prix du papier et du mauvais état de l’industrie de l’édition. La mainstreamisation de Gay Comix, bien qu’elle aboutisse malgré tout sur une normalisation, n’est pas due à un positionnement idéologique, mais à une réaction face à une industrie périclitante. Seulement, cette direction artistique a comme conséquences de favoriser un certain type de narratifs et de représentations qui cristallise une représentation homonormative de l’homosexualité, comme dans Sentinel. La normalisation de la représentation de l’homosexualité qu’entraîne l’entrée de la revue dans les sphères du mainstream, est le symptôme de la disparition d’une scène underground, causée par des troubles économiques et une restructuration de l’économie. En tant qu’objet culturel influençant la représentation de l’homosexualité, on voit bien par cet exemple comment Gay Comix est conditionnée par des réalités économiques qui définissent sa forme, quand elles n’en conditionnent pas son existence. Nous avons une illustration très concrète de comment l’économie influence la construction d’une identité, en agissant directement sur les conditions qui produisent son image et sa narrativité.

Sentinel/Pride : l’avènement du monolithe

Sentinel/Pride est un super-héros qui a la particularité d’être ouvertement gay. Le récit mélange donc les thématiques propres des super-héros avec celle d’une histoire d’amour entre Sentinel/Pride et son compagnon, un pompier qu’il sauve héroïquement des flammes. Sur de nombreux points, nous argumentons que cette série s´érige comme un parfait exemple d’homonormativisation, puis d’homonationalisme. Cette série illustre, en quelque sorte, la trajectoire générale de la revue à travers le temps. Plusieurs aspects édifient le personnage de Sentinel/Pride comme la matérialisation iconographique du monolithe. À titre de rappel, nous définissons le monolithe comme l’identité qui se construit autour de la conception dominante de l’homosexualité partagée par les hommes gays, blancs, américains, de classe moyenne. Cette conception monolithique se fonde sur une logique essentialisée et universalisée de l’homosexualité. Politiquement cela se manifeste, en outre, par la revendication du droit à l’indifférence qui implique une intégration normalisée dans la société. Dans la continuité des mécanismes de crack politics, ce monolithe cristallise une hiérarchisation sur d’autres composantes de la communauté homosexuelle à l’intersection d’autres formes d’oppression comme la race, la classe sociale ou encore le genre.

Iconographiquement, Sentinel/Pride représente une forme d’hégémonie masculine. L’hégémonie masculine est définie comme la valorisation de la force physique, du contrôle de soi, de l’agression, d’une virilité exacerbée. Physiquement, Sentinel/Pride arbore une virilité excessive par des muscles surdimensionnés et une pilosité dense. En outre, Sentinel/Pride est blanc, blond et ses yeux sont bleus. Ses pouvoirs impliquent la capacité de voler, de posséder une force surhumaine et de changer d’habits instantanément en un claquement de doigts. Ce dernier pouvoir donne une dimension camp au personnage qui change d’outfit à l’envi. En outre, la dimension de l’hégémonie masculine de Sentinel/Pride se traduit aussi par son comportement profondément stoïque et volontiers moralisateur. Plusieurs fois dans le récit, Sentinel/Pride aborde une posture paternaliste qui tend à instaurer une hiérarchie sur les autres personnages LGBT. Ainsi au numéro 17, le feuilleton Pride and Joy, met en scène le super-héros star d’une gay pride. Le récit se cristallise dans une discussion que le protagoniste entretient avec un collègue super-héros : Captain Chrome. Ce dernier est aussi homosexuel mais, contrairement à Sentinel/Pride qui n’a pas une expression ostentatoire de sa sexualité, Captain Chrome arbore un costume très sexualisé leather, presque nu et cinglé d’un harnais qui évoque la sous-culture kinky (Le kink est définit par l’ensemble des comportements sexuels non-conventionnels). Durant leur discussion, Sentinel/Pride partage ouvertement ses doutes sur les « méthodes » de Chrome, qui lui ont fait « lever les sourcils ». Cette discussion est particulièrement intéressante à mettre en exergue avec la philosophie du « Don’t Ask, Don’t Tell », impliquant que l’homosexualité est tolérable tant que celle-ci demeure non-ostentatoire. La série se crée en 1992 à un moment pivot de la normalisation homosexuelle caractérisée par l’élection de Bill Clinton. Ce dernier intègre la question de l’homosexualité dans ses promesses électorales en voulant rendre accessible l’armée aux personnes homosexuelles. Cette promesse ne sera que partiellement accomplie par le compromis du « Don’t Tell, Don’t Ask » qui ne lève pas à proprement dit l’interdiction, mais qui instaure une omerta sur le sujet, permettant aux personnes homosexuelles d’accéder au corps militaire sous condition qu’elles n’expriment pas leurs orientations sexuelles. Cette omerta conditionne l’acceptation de l’homosexualité à sa parfaite assimilation. La création d’une figure homosexuelle qui s’intègre dans une esthétique militarisée n’est donc pas totalement indissociable de ce contexte politique. Andy Mangels mentionne le « DADT » dans sa note éditoriale du numéro 17 de l’hiver 1993 et y exprime sa réjouissance au sujet de cette politique. En outre, la thématique de l’ouverture de l’armée aux personnes homosexuelles est évoquée dans le récit par le compagnon de Sentinel/Pride lui-même.

Le récit se poursuit sur une injonction de Sentinel/Pride qui se permet de demander à une chaîne de télévision de ne pas filmer les drag queens lors de la pride. Par cette doléance, non seulement Sentinel/Pride s’érige en une figure d’autorité qui s’octroie la légitimité de désigner qui mérite d’être visibilisé mais en plus, en visant spécifiquement les drags queens, il confirme cette posture d’hégémonie masculine qui rejette et dévalorise toutes les formes et expressions rattachées à la féminité. La dimension homonormative de cet ordre est d’autant plus probante que l’injonction est assénée par la figure d’un homme blanc, ultra-virilisé et qui représente en tout point l’idéal, sinon masculiniste, en tout cas hétéro-patriarcal. Cette survalorisation de la virilité est encore renforcée par le couple que Sentinel/Pride forme avec un pompier. La profession de pompier est évocatrice ; en plus de s’inscrire dans un certain fantasme de l’homme viril, elle comporte cette dimension civique qui inscrit les deux protagonistes dans une représentation héroïque de la masculinité. Au numéro 20, le couple se rend à un dîner chez des amies lesbiennes qui leur demandent – à leur plus grande surprise – d’être donneurs de sperme. Cette séquence est la matérialisation d’une certaine domestication de l’homosexualité symptomatique de l’assimilation. Le cadre domestique du « dîner » entre amis ayant lieu dans une sphère privée, puis la demande de don de sperme, annonciatrice de la famille (homoparentale) nucléaire, assied définitivement le récit dans l’esthétisation de l’homonormativité. La figure domestiquée de l’homosexualité induit une dualité privé-publique qui hiérarchise les différentes expressions de l’homosexualité par le prisme de la respectabilité. Sentinel/Pride s’inscrit comme l’archétype – le monolithe- du gay respectable, justicier, (futur) père de famille et viril. En allouant à sa figure une aura respectable et morale, il inscrit dans une binarité dévalorisante les drag queens, Captain Chrome et toutes les autres formes d’homosexualités qui manifestent une expression différente de la sienne.

L’iconographie du monolithe

Pour conclure, nous allons analyser la quatrième de couverture du numéro 16 de 1992, soit l’édition de la première intervention de Sentinel/Pride. Chaque Gay Comix possède une couverture et une quatrième de couverture en couleurs. Cette quatrième de couverture est dessinée par J.A. Fludd.

Elle représente un Sentinel/Pride triomphant, les bras levés. Posée sur sa main gauche, une colombe blanche porte une branche de laurier dans son bec. Le super-héros arbore son costume typique qui possède les couleurs et l’étoile du drapeau américain. Derrière lui, les drapeaux LGBT et américain flottent côte à côte. Deux sceptres en or se croisent devant les drapeaux. Un sceptre est coiffé en son sommet d’un globe, l’autre de la figure du Penseur. En arrière-plan, trône le Capitole, contemplant la scène, surplombé d’un ciel azur. Cette illustration est la première de tout Gay Comix qui lie de façon si directe l’expression de l’homosexualité avec l’expression du patriotisme. Sur cette image, État et Homosexualité cohabitent et s’inscrivent dans l’affirmation la plus franche de ce que Jasbir Puar nomme l’homonationalisme. L’homonationalisme définit le processus par lequel l’État intègre les droits LGBT dans le cadre de sa politique (inter)nationale pour justifier et renforcer des projets nationalistes, impérialistes ou néocoloniaux. En outre, l’homonationalisme, met en exergue la naissance d’une rhétorique liant l’exceptionnalisme national avec l’acceptation de l’homosexualité. Sur cette image, la colombe symbolise la Paix qui est littéralement hissée par une sentinelle qui devient, par métonymie, le messager de cette Paix. Comme les drapeaux l’indiquent, cette Paix est avant tout nationale mais la symbolique des sceptres appelle à son exportation : allégorie des pouvoirs régaliens, le sceptre surmonté du globe indique la dimension internationale du message que porte Sentinel. Le philosophe de l’autre sceptre, signifie le caractère éducateur de ce message qui se voit alors investi d’une dimension civilisatrice et impérialiste. Au fond, droit et rigide comme les lois qu’il édicte, sied le Capitole. Il est la matérialisation de l’État qui dirige dans l’intimité de son autorité. Cet État qui protège, punit. Un Léviathan. Taillé dans un bloc de marbre blanc immaculé, il est le Monolithe dont l’ombrageuse bienveillance s’étend jusqu’à son rejeton, dernier-né et déjà son plus fier ambassadeur ! Dans son ombre, virevoltent les couleurs de l’arc-en-ciel.

Conclusion

Cet article constitue une version abrégée d’une recherche bien plus dense et approfondie. J’invite tout lecteur ou lectrice souhaitant explorer plus en détail les thématiques abordées ici à consulter la version complète de mon mémoire.

D’un point de vue personnel, cette étude m’a permis de replonger dans une période particulière d’une histoire commune entre la bande dessinée et l’homosexualité. Elle a l’intérêt de mettre en lumière comment un médium artistique peut accompagner la dynamique que lie la création artistique avec l’expression politique. Tenter d’appréhender ces dynamiques est nécessaire pour esquisser la compréhension de ces mêmes enjeux transposés dans le contexte contemporain dans lequel nous naviguons aujourd’hui. S’il s’agit de reconnaître le chemin parcouru et l’acceptation indéniable de l’homosexualité dans nos sociétés occidentales, cette reconnaissance s’amende pourtant de son assimilation. À l’inverse, la critique de l’assimilation ne doit pas non plus devenir l’épouvantail d’une nostalgie artificielle qui tendrait à romantiser les luttes passées et la violence dans laquelle celles-ci ont émergé.

En deçà de son enjeu académique, cette recherche s’inscrit dans une nécessité intime d’appréhender une mémoire qui, quand elle n’est pas oubliée, se murmure depuis les interstices de l’Histoire. Cette mémoire, c’est celle d’une identité qu’on n’hérite pas de nos parents, ni de nos grands-parents, qu’on ne partage pas avec nos sœurs et qui nous laisse bien souvent orphelins face à la violence que peut représenter le désir. Cette étude s’inscrit dans la recherche d’ascendances alternatives, elle tisse de nouvelles filiations, dessine le branchage de nouvelles généalogies. Contempler le travail de la génération de Gay Comix, c’est comme se saisir d’un vieil album photo qui prend la poussière sur une étagère familiale et caresser le portrait d’ancêtres qu’on n’a jamais connu mais avec qui on partage pourtant une étrange familiarité. Regarder ces visages d’alors, aide à comprendre notre reflet d’aujourd’hui.

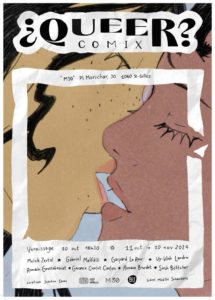

C’est tout le propos d’un projet curatorial sur lequel je travaille et qui réunit 8 jeunes auteurices de bande dessinée qui abordent la dimension de l’homosexualité dans leur travail. En s’inspirant de Gay Comix, j’ai le souhait de récréer cette expérience humaine et collective à l’intersection de la bande dessinée et des homosexualités. Le format de l’exposition, permet de questionner la dimension contemporaine d’une pratique de la bande dessinée qui se cherche de nouvelles formes, comme l’underground le faisait alors. Cette exposition inscrit ces jeunes auteurices dans une généalogie artificielle avec Gay Comix qui s’érige alors comme un aïeul ayant frayé les chemins sur lesquels on explore le monde d’aujourd’hui. ¿¿Queer??Comix trace un lien filial entre cette nouvelle génération et les premier.e.s qui se sont risqué.e.s à dessiner l’homosexualité. Les planches de Melek Zertal, Romain Grostabussiat, Gaspard Le Roux, Garance Charlot-Carton, Romane Bourdet, Gabriel Mafféïs, Uy-Vinh Landru et Sarah Böttcher portent toutes une réflexion sur l’esthétisation de l’homosexualité et de ses narratifs queers au travers de la bande dessinée.

C’est tout le propos d’un projet curatorial sur lequel je travaille et qui réunit 8 jeunes auteurices de bande dessinée qui abordent la dimension de l’homosexualité dans leur travail. En s’inspirant de Gay Comix, j’ai le souhait de récréer cette expérience humaine et collective à l’intersection de la bande dessinée et des homosexualités. Le format de l’exposition, permet de questionner la dimension contemporaine d’une pratique de la bande dessinée qui se cherche de nouvelles formes, comme l’underground le faisait alors. Cette exposition inscrit ces jeunes auteurices dans une généalogie artificielle avec Gay Comix qui s’érige alors comme un aïeul ayant frayé les chemins sur lesquels on explore le monde d’aujourd’hui. ¿¿Queer??Comix trace un lien filial entre cette nouvelle génération et les premier.e.s qui se sont risqué.e.s à dessiner l’homosexualité. Les planches de Melek Zertal, Romain Grostabussiat, Gaspard Le Roux, Garance Charlot-Carton, Romane Bourdet, Gabriel Mafféïs, Uy-Vinh Landru et Sarah Böttcher portent toutes une réflexion sur l’esthétisation de l’homosexualité et de ses narratifs queers au travers de la bande dessinée.

Les planches colorées de Melek Zertal allégorisent le désir en recettes et l’homosexualité se saupoudre de sucre-glace dans des séquences léchées. Les monotypes pastels de Romain Grostabussiat suggèrent un regard qui se dérobe pour se poser, malgré nous, sur un corps interdit. Les prints risographiés de Gabriel Mafféis sont des mémentos de bandes dessinées homofuturistes qui nous téléportent aux confins de futurs utopiques où les humains vivent sous des canopées abondantes et des cieux effervescents. Pour Garance Charlot-Carton l’intime est politique et l’art militant. Son travail hétéro-clit’ prolifère sur plusieurs supports qu’elle décline au travers d’une esthétique néo-punk et d’une graphiation « crado » qui pète des gueules. Dans ses strips qui reprennent l’esthétique des comix underground des 70’s, Garance raconte avec un humour aussi grinçant qu’intelligent son quotidien de jeune femme lesbienne vénère. Uy-Vinh Landru dessine l’ambigüe cohabitation entre le corps et le désir. Son trait, profondément poétique, délinée avec harmonie des contours d’hommes endormis dans des paysages de songes. La torpeur de ses estampes est perturbée par la violence qui s’y invite par le truchement d’un bestiaire infernal : un colonne ver-tébrale, des cerbères qui s’arrachent la carcasse d’un homme, des moutons qui s’abreuvent d’urine. Fébriles et puissants, brutaux et poétiques, les dessins de Uy-Vinh dressent le portrait d’une sexualité qui cherche ses propres frontières

Bien que modeste dans sa dimension, ¿¿Queer??Comix a la volonté de mettre en avant l’hétérogénéité du médium de la bande dessinée et, par la même occasion, la diversité de l’expression des homosexualités. Toutes ces esthétiques intimes défient ce qu’on grave dans le marbre. Elles polissent les catégories trop rigides. Elles ébranlent le monolithe qui vacille sous leurs fois. Les œuvres de ces jeunes artistes mettent en avant la dimension morphique d’une identité en continuelle mutation, en perpétuel questionnement et qui se cherche sans cesse de nouvelles formes dans lesquelles se matérialiser.

Joachim Guex – Prix BiLA 2024

Pour prolonger : Bibliographie