Si la fantasy est aujourd’hui présente sur tous les écrans, son émergence dans le septième art n’a pas pour autant été aisée, et la variété des formes qu’a pu prendre le genre peut aisément perdre le spectateur curieux. Les images qui s’imposent sont légion à la simple évocation du terme fantasy, héritées de la multitude de sous-genres qui la compose. Votre serviteur vous renverra donc à l’article de Jean-Pierre Devresse sur ce même blog pour en décortiquer les origines précises. Aventures épiques, mondes imaginaires, récits initiatiques, artefacts sacrés, univers bouleversés et tragiques, la Fantasy parcourt le cinéma depuis ses origines mais n‘a pas toujours été pour autant un compagnon fidèle.

Aux origines…

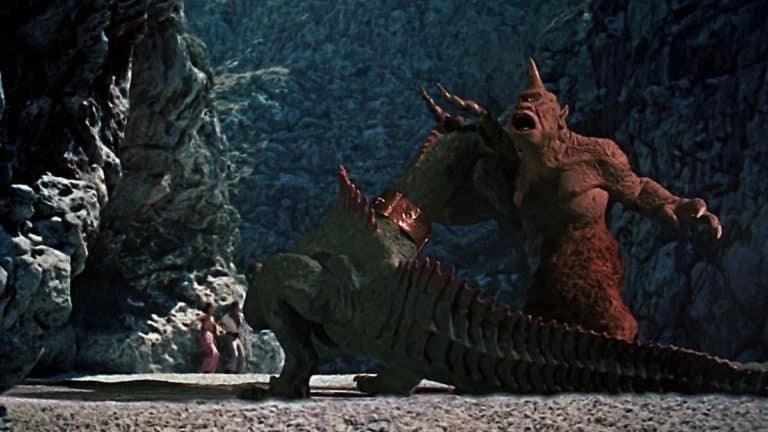

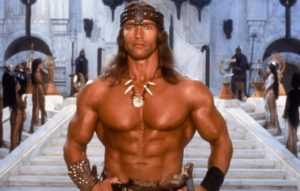

Autour de ses projets pharaoniques, la culture populaire va régulièrement accoucher de films susceptibles de se raccorder au genre, sans toutefois y plonger totalement. Mais il faut parfois peu de choses pour qu’un film d’aventure vienne explorer le territoire qui nous intéresse. Jusqu’au années 1970, les amateurs de guerriers aux épées scintillantes pourront s’abreuver dans les divers peplums fantastiques produits par les États-Unis et l’Italie. Les Hercule, Maciste, et autres héros directement venus ou inspirés des récits antiques et moyenâgeux (on ne compte plus les récits des chevaliers de la Table Ronde), s’incarnent dans de nombreuses productions.

Le chant glorieux des années 1980

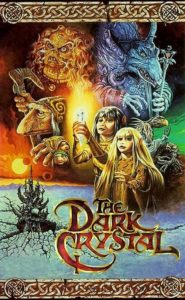

De la première tentative courageuse mais inaboutie d’adapter Le Seigneur des anneaux en 1978 par Ralph Baskshi (qui collaborera ensuite avec Frazetta avec plus de succès sur Tygra, la glace et le feu) au fabuleux Dark Crystal (1982) de Jim Henson et Frank Oz, en passant par La Dernière Licorne

Terres perdues

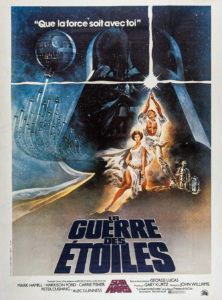

Cela étant, si l’on peut aujourd’hui reconnaître que nombre de ses titres font partie intégrante de la pop culture et sont régulièrement évoqués avec nostalgie, la majorité des films de fantasy de l’époque s’avèrent être des déceptions financières. Même George Lucas, lorsqu’il produit Willow (1988, Ron Howard)

Ainsi, à l’orée des années 90, le genre semble moribond. Spielberg se casse les dents sur

Âge d’or

De Thor à Wonder Woman, le cinéma de super-héros va lui aussi puiser régulièrement son inspiration dans le chaudron du mythique.

Ciblant enfants, ados, adultes… depuis aujourd’hui presque un quart de siècle, les sorties abondent et remplissent les écrans du monde entier, grands comme petits. La télévision pourvoit régulièrement à la cause à coups de mini-série : Merlin en 1998, Les Brumes d’Avalon en 2001… Plus proche de nous, on pense bien entendu à

Bien entendu, les vagues sont inégales, aux bonnes surprises succèdent les désenchantements. Grande autrice du genre, Ursula K. Le Guin est portée à l’écran par Gorō Miyazaki pour le Studio Ghibli avec Les Contes de Terremer en 2006. Neil Gaiman, auréolé aujourd’hui du succès de Sandman, se voit adapté à son tour avec le très sympathique Stardust, le mystère de l’étoile, réalisé en 2007 par Matthew Vaughn. Gaiman, toujours, signe la même année le script du

En somme

On le voit, le panorama est vaste, les titres plus longs à compter que les Uruk-hai émergeant du ventre d’Isengard. Si l’épique semble être devenu le siamois de la fantasy, on note toutefois que le carburant imaginaire du genre peut aussi alimenter des histoires à la portée beaucoup plus personnelle. Tout comme L’histoire sans fin montrait le jeune Bastien surmonter le deuil de sa mère en donnant le nom de la défunte à l’Impératrice de Fantasia pour la sauver et raviver, recréer son imaginaire, Guillermo Del Toro fera d’un monde de fées, des contes et de faunes l’alternative à l’Espagne franquiste de la jeune Ofélia du Labyrinthe de Pan (2006). Sous ses dehors de sous-Narnia, Le Secret de Terabithia (2007, Gábor Csupó) est un drame déchirant sur la première confrontation brutale entre un adolescent et la mort. Le gigantesque monstre de bois de Quelques minutes après minuit (2016, Juan Antonia Bayona) accompagne le petit Conor dans la lente acceptation de la maladie mortelle de sa mère, tout comme la Chasseuse de Géant (2018, Anders Walter) du film éponyme fuit la réalité en se projetant tueuse de colosses mythiques. Une forme de fantasy de l’intime qui vient contrebalancer la vision majoritairement spectaculaire du genre, où l’esprit d’un Gilliam n’est jamais loin, rappelant au passage que l’apport de la fantasy à l’art du récit ne se limitera jamais à une affaire de coup d’épées, de muscles ou de discours glorieux de héros à l’aube de la bataille, tout aussi galvanisante la quête puisse-t-elle être…

Christophe Mavroudis