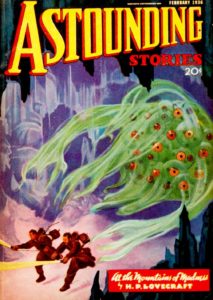

Cthulhu, Arkham, Necronomicon… Qui n’a jamais lu ou entendu ces mots au détour d’une bande dessinée, d’un film ou d’un jeu ? S’ils nous paraissent si familiers, c’est qu’ils ont envahi l’imaginaire populaire. Derrière leur création se trouve un homme : Howard Phillips Lovecraft.

Son œuvre, bien que finalement assez peu lue, constitue un réservoir d’images et de sujets dans lequel la pop culture ne cesse de puiser, consciemment ou non. L’influence de l’auteur de Providence se retrouve dans tous les médias et connaît, depuis quelques années, un boum sans précédent.

Une reconnaissance tardive pour une influence majeure

Véritable polygraphe, il se consacre à des sujets extrêmement variés. Passionné de sciences, il s’intéresse particulièrement à l’astronomie. Une science pour laquelle il rédige de multiples études et articles, notamment pour des journaux locaux.

Son étude Épouvante et surnaturel en littérature révèle également ses qualités de lecteur et ses vastes connaissances en littérature.

Mais il est surtout un épistolier infatigable qui consacra la plus grande partie de son temps à l’entretien de ses innombrables correspondances. On estime sa production à près de cent mille lettres dont la longueur nécessiterait, si elles étaient publiées, pas moins de mille volumes.

Bien que peuplés de Dieux millénaires et de Grands Anciens (dont le grand Cthulhu est certainement la figure la plus connue) ses récits refusent toute forme de transcendance ou de surnaturel. Les monstres lovecraftiens sont pour la plupart des créatures extraterrestres issues des tréfonds de l’univers et des temps immémoriaux. Loin d’ouvrir les perspectives d’un futur spatial pour une humanité technologique comme le ferait un récit de science-fiction, « l’horreur cosmique » lovecraftienne est là pour nous rappeler la pitoyable existence des hommes, ces êtres fragiles et insignifiants perdus dans l’immensité de l’espace et du temps dont l’existence ne se justifie que par le plus pur des hasards.

Loin des lumières feutrées et de l’hésitation propres au fantastique, Lovecraft éclaire d’une lumière crue une horreur qui s’étale sous nos yeux sans aucune pudeur.

De Poe à Dunsany : deux influences pour deux univers

Comme le disait l’auteur de Providence lui-même dans l’une de ses lettres : « Vraiment, Dunsany m’a influencé plus que quiconque – à l’exception de Poe – la richesse de sa langue, son point de vue cosmique, son monde onirique lointain et son sens délicat du fantastique, tout cela me touche plus que n’importe quoi d’autre dans la littérature moderne. Ma première rencontre avec lui – pendant l’automne 1919 – a donné un immense élan à ma façon d’écrire ; peut-être le plus grand que j’ai jamais connu… » (Lovecraft (H.P.), Lettres, vol. 1, p. 211)

Fait étonnant, la nouvelle de Lovecraft « Polaris » (1918) est considérée comme le premier récit dunsanien de l’auteur. Il l’a pourtant écrite un an avant de découvrir son travail. Les similitudes sont frappantes et il n’est dès lors pas étonnant que ces deux auteurs se vouent un respect mutuel tant leurs préoccupations, leurs intérêts et leur esthétique se rejoignaient sur bien des points.

Une fantasy horrifique

Un héritage clairsemé

Une vision onirique tardive

Lovecraft n’était pas excessivement soucieux de construire un univers cohérent propre à rassembler dans une logique interne et infaillible l’ensemble de ses nouvelles (la cosmogonie « cthulienne » de Lovecraft est ainsi extrêmement mouvante et se fixe moins par les écrits du maître que par le travail de ses successeurs).

Il va même plus loin puisque certains éléments propres à ces nouvelles horrifiques prennent également place dans son univers onirique. Il bâtit de cette manière des ponts, certes fragiles mais bien présents, entre les différents pans de son œuvre.

Quels textes ?

Les spécialistes de Lovecraft ne s’accordent pas tous sur la sélection de récits proprement dunsaniens.

Dans l’intégrale Lovecraft établie par Françis Lacassin dans la collection « Bouquins » des éditions Robert Laffont (1992), le chercheur propose cette sélection de 11 textes (dix nouvelles et un roman) :

- « Polaris » (1918)

- « Le Bateau Blanc » (1919)

- « La Malédiction qui s’abattit sur Sarnath » (1919)

- « L’Arbre » (1920)

- « Les Chats d’Ulthar » (1920)

- « Les Autres Dieux » (1921)

- « Celephaïs » (1920)

- « La Quête d’Iranon » (1921)

- « Le Témoignage de Randolph Carter » (1919)

- La Quête onirique de Kadath l’Inconnue (1926-1927)

- « La Clé d’argent » (1926)

Christophe Till (dans « L’anti-heroic fantasy de Lovecraft » in Lovecraft au cœur du cauchemar, ActuSF, 2017, pp. 282-299) propose quant à lui une sélection plus réduite de dix textes (neuf nouvelles et un roman) :

- « Polaris » (1918)

- « Le Bateau Blanc » (1919)

- « La Malédiction qui s’abattit sur Sarnath » (1919)

- « Les Chats d’Ulthar » (1920)

- « Celephaïs » (1920)

- « La Quête d’Iranon » (1921)

- « Les Autres Dieux » (1921)

- « La Clé d’argent » (1926)

- « L’Étrange Maison haute dans la brume » (1926)

- La Quête onirique de Kadath l’Inconnue (1926-1927)

S. T. Joshi (dans Clefs pour Lovecraft, cahier d’études lovecraftiennes – II, Encrage, 1990, pp. 28-35), grand spécialiste américain et biographe de Lovecraft sélectionne seulement six textes (5 nouvelles et un roman) :

- « Polaris » (1918)

- « Le Bateau Blanc » (1919)

- « L’Arbre » (1920)

- « Celephaïs » (1920)

- « La Quête d’Iranon » (1921)

- La Quête onirique de Kadath l’Inconnue (1926-1927)

Il mentionne tout de même, mais dans une moindre mesure, les trois nouvelles suivantes :

- « La Malédiction qui s’abattit sur Sarnath » (1919)

- « Les Chats d’Ulthar » (1920)

- « Les Autres Dieux » (1921)

Le recueil Les Contrées du rêve publié chez Mnémos propose une sélection plus large de quatorze textes (treize nouvelles et un roman) :

- « Polaris » (1918)

- « Le Bateau Blanc » (1919)

- « La Malédiction qui s’abattit sur Sarnath » (1919)

- « Le Témoignage de Randolph Carter » (1919)

- « Les Chats d’Ulthar » (1920)

- « Celephaïs » (1920)

- « La Quête d’Iranon » (1921)

- « Les Autres Dieux » (1921)

- « Hypnos » (1922)

- « Azathoth » (1922)

- « La Clé d’argent » (1926)

- « L’Étrange Maison haute dans la brume » (1926)

- La Quête onirique de Kadath l’Inconnue (1926-1927)

- « À travers la porte de la clé d’argent » (1933)

Quoi qu’il en soit, le lecteur se reportera sans crainte au recueil Les Contrées du rêve (Mnémos) traduit par David Camus s’il souhaite voyager dans la fantasy onirique et mystérieuse du maître de l’horreur.