Depuis 2019, Aurore Drécourt, sous le pseudonyme d’A.D. Martel, se fait une place à part dans le milieu des littératures de genre. Après un doctorat en histoire, elle s’est lancée à temps-plein dans l’écriture avec une idée en tête : vivre de sa plume. L’autoédition lui paraissait alors la formule idéale pour mener à bien son projet. Avec des séries à succès comme Les Larmes de Saël ou encore Le Secret du Faucon, régulièrement classées en première position sur les plate-formes de lecture numérique, son pari semble gagné. Alors qu’elle vient de signer, chez Calmann-Lévy, une série de romans d’aventures historiques qu’elle publie sous son vrai nom, La folle destinée des Kerdelec, l’autrice nous a accordé un entretien. L’occasion pour la BiLA de revenir sur ce parcours singulier, en dehors des sentiers balisés de l’édition traditionnelle.

Alors que le second tome de La folle destinée des Kerdelec est sorti il y a quelques mois chez Calmann-Lévy, cette série de romans historiques, éditée dans une maison d’édition traditionnelle, constitue plus une exception qu’une règle dans ton parcours d’autrice, essentiellement jalonné de projets menés en autoédition. Un mode de publication vers lequel tu t’es tournée très rapidement lorsque tu as décidé de te lancer dans le milieu de l’écriture. Peux-tu revenir sur tes débuts en tant qu’autrice autoéditée. Était-ce alors un choix ou une nécessité ?

On sent effectivement dans ta démarche d’écrivaine, un véritable esprit entrepreneurial. Un professionnalisme évident (que ce soit dans le soin que tu apportes à tes couvertures comme celui avec lequel tu organise la promotion de tes titres) qui est une des conditions indispensables de la réussite mais assurément pas une formule magique qui fonctionne à tous les coups. Avec les quelques années d’expérience qui te séparent de tes débuts en 2019, comment expliques-tu cette réussite fulgurante dans un milieu aussi concurrentiel et aussi sous-médiatisé que celui de l’autoédition ?

Je te remercie ! Expliquer une réussite n’est jamais évident. Il doit y avoir un facteur « chance », mais clairement il n’aurait jamais été possible sans tout ce travail en amont. J’ai étudié ce qui fonctionnait ou non comme couverture pour mon genre littéraire, j’ai interrogé mes lecteurs, je les ai également fait participer au processus d’édition du roman. Des choses que, à l’époque, peu d’auteurs proposaient sur les réseaux sociaux. De plus, je leur ai offert un type d’histoire qu’on ne trouvait alors que très peu et qui n’hésitait pas à aborder des thèmes engagés, parfois polémiques. Les maisons d’édition sont plus frileuses à défendre ce type de manuscrit, j’en ai eu la preuve lors de propositions de rachat de droits. Le milieu était aussi moins concurrentiel que maintenant (avec le covid, le nombre d’auteurs en autoédition a explosé. D’ailleurs, à l’époque, il n’y avait pas de formation pour publier son propre livre). Les publicités payantes n’avaient pas non plus autant la côte. Par contre, les lecteurs du numérique étaient là. Il s’agit d’un autre marché que celui des librairies. Il s’agissait d’apprendre à le connaître et à me faire connaître par lui. Pour beaucoup de lecteurs, il importe peu que l’auteur soit passé ou non par une maison d’édition tant que la qualité est là. Et l’avantage de l’autoédition est qu’on peut plus facilement nouer des liens avec ses lecteurs. Ce sont eux les moteurs de notre réussite et je n’ai pas peur aujourd’hui de dire que si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à ces deux facteurs : un travail acharné et des lecteurs fidèles qui soutiennent chacune de mes sorties.

Ton premier roman, Les Larmes de Saël, s’inscrit dans les genres de l’imaginaire. Si tu as exploré depuis d’autres univers, ton intérêt pour la SFFF domine jusqu’à présent ton parcours d’autrice. D’où te vient ce goût pour ces littératures ?

Tu évoques Le Secret du Faucon. Cette saga de fantasy médiévale est à ce jour ton cycle le plus long. Tu as d’ailleurs annoncé récemment sur tes réseaux sociaux une suite à paraître. Peux-tu revenir sur la genèse de ces romans qui renouent, en partie, avec ton goût pour l’histoire ?

L’histoire commence assez simplement : des brigands attaquent un couvent de femmes, et celles-ci sont sauvées grâce à l’intervention de quatre guerriers étrangers qui surgissent à travers les flammes. Cyrielle, l’une des novices du couvent, va alors se mettre en mauvaise posture pour sauver le seul cheval des sœurs (un cheval est un trésor très précieux à l’époque, encore plus précieux que maintenant). Elle va croiser le regard d’un horrible guerrier balafré, ce qui va bouleverser son existence. Néanmoins, elle ne le sait pas encore et, à la suite de l’attaque, elle retourne chez son oncle, le comte de Montfaucon. Commence alors pour elle une aventure pleine de mystères, de rebondissements, avec une magie qui enfle de plus en plus, jusqu’à atteindre son paroxysme. J’ai réuni dans ce roman tous les ingrédients que j’adorais lire : une héroïne qui évolue, elle débute un peu mièvre mais devient de plus en plus forte et sombre. Des personnages uniques, comme un guerrier taciturne et torturé, un ménestrel qui ne s’exprime qu’en vers, des guerriers teutons à la fois braves et drôles ainsi qu’un docte sarrasin toujours prêt à proposer un proverbe ou deux. Il s’agit d’une ode à la vengeance mais également à l’amour. Et quand les deux s’embrassent et s’opposent, qui finit gagnant ? Les lecteurs me disent souvent qu’en refermant cette saga, ils ont l’impression de quitter des amis. C’est pour moi un merveilleux cadeau. Plusieurs m’ont dit aussi (et c’est pour moi un véritable accomplissement) qu’ils n’avaient plus connu un tel plaisir de lecture depuis L’Assassin Royal de Robin Hobb. Le livre de fantasy qui m’a le plus plu dans ma vie. Alors, quand on compare votre roman à celui de votre écrivain préféré… Forcément, il y a de quoi être sur un petit nuage !

Comme tu l’as souligné dans ta question, je suis en train d’écrire un second cycle après deux années où je pensais leur avoir dit adieux. J’ai craqué face aux harcèlements des lecteurs et aussi, je dois l’avouer, car les personnages (du moins ceux qui ont survécu, hé hé) me manquaient terriblement.

Tu es effectivement réputée pour ne pas ménager certains de tes personnages. À l’instar d’un Georges R.R. Martin dans sa série Game of Thrones, pour prendre l’exemple le plus connu, personne n’est à l’abri dans tes romans. Comment gères-tu le subtil dosage d’un effet aussi définitif sur tes personnages et ton intrigue ?

Avec des mouchoirs, beaucoup de mouchoirs ! J’allais dire « et plus sérieusement… », mais en réalité c’est bien le cas : je finis chaque saga avec une boîte à proximité de mon clavier. Je pleure systématiquement comme une madeleine, et croyez-moi, c’est très embêtant d’avoir un voile de larmes devant les yeux pour écrire ! Je souffre autant que les personnages, autant, voire peut-être même plus que les lecteurs (si cela peut les réconforter). Ces décès sont parfois prévus dans le scénario, parfois pas. Je me laisse tellement absorbée par l’histoire, je la vis tellement dans mes tripes, que les personnages vivent vraiment en moi et prennent parfois des décisions qui bousculent tout ! Je ne réfléchis pas l’émotion que je souhaite insuffler dans une scène, je la vis. D’ailleurs, à ce sujet, ce doit être très étrange de me regarder écrire ce genre de scènes. Il est déjà arrivé que mon petit garçon vienne me faire un câlin (je n’ai pas de bureau fermé pour écrire) en me demandant « pourquoi tu pleures, maman ? », et mon mari d’expliquer : « ne t’inquiète pas, elle a encore dû tuer un de ses personnages ». Désormais, je pense que mon fils a compris car il me pose la question : « Tu écris ? ». Si je réponds « oui », il retourne jouer sans plus s’en préoccuper. Ma famille a bien du mérite de me supporter ! Quant à la gestion vis-à-vis du lecteur, il faut parfois avoir le cœur très accroché. À la fin du Secret du Faucon, j’ai reçu des messages dithyrambiques. La fin est puissante, et des personnes m’ont écrit qu’ils s’en souviendraient toute leur vie et qu’ils reliraient le cycle encore et encore sous un nouveau regard (il y a un véritable retournement de situation, le fameux « Secret du Faucon » qui fait qu’on peut relire la saga de manière complètement nouvelle avec la bonne clé d’interprétation). Il y a ces messages positifs (ainsi que les commentaires en ligne, les vidéos des lectrices en pleurs qui parlent de votre livre), mais aussi, ceux plus négatifs. Et là… Cela peut devenir très difficile pour l’écrivain. La fin a marqué, oui, mais le lecteur ne parvient pas à surmonter les émotions qui surgissent de la lecture. Ainsi, j’ai pu recevoir des messages de haine, allant du « j’ai jeté tous vos livres et n’en lirai plus jamais un seul » au « à cause de vous, je vais devoir retourner voir mon psychiatre ». Bien sûr, il y a certains messages qu’on peut interpréter sur le ton de l’humour (notamment celui qui m’a prévenu qu’il ferait un remake de Misery de Stephen King. Quoique… je dois avouer que je me méfiais ensuite en dédicace !), mais d’autres ne laissent aucune possibilité d’interprétation. Ce sont de véritables messages, écrits à chaud, où perce la souffrance du lecteur. C’est très dur à gérer, et il est alors nécessaire de prendre du recul. Néanmoins, si c’était à recommencer, je le referais. Pour moi, la force d’une histoire réside dans les émotions qu’elle provoque. Le livre qui m’a le plus marqué enfant et dont on a parlé, À la Croisée des Mondes, m’avait laissé en sanglots. En sanglots, mais toujours avec cette petite note d’espoir à la fin qui te laisse imaginer ce que tu désires. Peut-être, qu’inconsciemment, mon écriture a été influencée par la saga de Philip Pullman. Je reste persuadée qu’une histoire n’a pas la même saveur lorsque nous sommes certains que les personnages ne risquent rien. Cela fait partie de ma plume, et je ne changerai rien. Vous voilà avertis !

Nous nous sommes attardés sur tes séries relevant des littératures de l’imaginaire, mais tu es également une autrice à succès de comédies romantiques. L’une d’entre elles, publiée en autoédition, a même été rééditée dans un format semi-poche chez « J’ai lu ». Comment abordes-tu le genre de la romance qui, loin des aventures désuètes à la Harlequin, connaît depuis quelques années de profondes mutations lui permettant de renouveler à la fois son public et son image ?

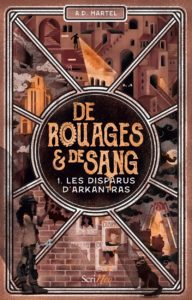

Dans la précédente question, nous évoquions la réédition de Je vais buter mon boss chez J’ai Lu. Toujours en 2022, tu as également publié un récit de fantasy urbaine en deux volumes chez Scrinéo : De rouages & de sang. Quelles étaient alors les raisons qui t’ont amenée à te tourner, après trois ans d’autoédition, vers l’édition plus traditionnelle ?

En 5 ans, tu as publié près d’une vingtaine de romans. Un rythme extrêmement soutenu que peu d’écrivains peuvent atteindre. Quelles sont les raisons qui t’ont poussée à publier autant ? L’expliques-tu seulement par ta capacité de travail et ton imaginaire ? Y voix-tu également des influences externes, comme la liberté induite par l’autoédition ou, au contraire, les contraintes financières liées à ton statut de romancière professionnelle ?

Depuis l’enfance, une série d’histoires se bousculent dans mon esprit. Néanmoins, j’ai dû faire face au discours suivant : “écrivain n’est pas un métier”. De ce fait, mon temps était consacré aux études, ce qui a engendré, je dois l’avouer, une grosse frustration. La pression est montée et lorsque j’ai décidé d’écrire à plein temps, c’est comme si une soupape de sécurité explosait : toutes les histoires ont jailli du bout de mes doigts. J’avais besoin qu’elles sortent, besoin de les exprimer. Elles se sont imposées d’elles-même. Alors, oui, ma capacité de travail a aidé, mais aussi l’autoédition grâce à la liberté qu’elle propose. Mon tome 2 sera d’un autre genre que le tome 1 ? Aucune importance. Mon histoire sera en 5 tomes au lieu de 3 ? Pas la peine de me freiner ! Cependant, il est vrai qu’en tant qu’indépendant, publier plusieurs livres dans une année est important financièrement. Mais à partir du moment où on dispose d’un catalogue ou “fond de roulement”, on peut ralentir et prendre davantage son temps. J’ai la chance que l’inspiration ait parfaitement suivi à l’époque et que mon rythme d’écriture se soit accordé avec les finances. Néanmoins, c’est aussi toute une organisation : il faut pouvoir jongler avec les disponibilités des illustrateurs, des correcteurs… et avoir une bonne résistance au stress !

La publication de ta série en deux tomes de La folle destinée des Kerdelec en 2024 semble constituer un tournant dans ta carrière. Non seulement tu abandonnes le pseudonyme avec lequel tu as signé l’ensemble de tes romans jusqu’à présent mais tu publies également dans une grande maison d’édition particulièrement prestigieuse : Calmann-Lévy. Avant d’entrer plus en détails dans le cœur de l’intrigue, peux-tu nous raconter la genèse de ce projet ?

La publication des Kerdelec a été en effet une folle expérience ! Néanmoins, je la vois plutôt comme une continuité de ce que j’ai toujours fait : explorer des genres littéraires différents et saisir les occasions qui se présentent. Ainsi, je publie toujours sous le pseudonyme d’ “A.D. Martel”, qui est destiné à l’imaginaire et aux comédies romantiques. Utiliser mon vrai nom chez Calmann prenait tout son sens pour le lier à mes études historiques, et je ne regrette pas ce choix, même si cela a pu créer quelques cafouillages auprès des lecteurs. Quant à la genèse de ce projet, c’est une belle histoire : Caroline Lépée, après avoir lu les trois tomes des Larmes de Saël, m’a contactée un jour par mail. Elle m’a demandé si une collaboration m’intéressait. Elle souhaitait un récit historique, en Bretagne, entre les livres d’Alexandre Dumas et de Jane Austen, mais écrit à ma façon, avec tout cet affect autour de mes personnages et des relations que je tisse entre eux (et avec le lecteur). J’y ai réfléchi, et j’ai repensé à ma thèse, à cette passion que j’avais en découvrant la manière de vivre des gens du XVIIIe siècle. Ajoutez à cela des idées que je conservais pour d’autres romans, ainsi que des expériences personnelles (comme le handicap et la démence sénile). C’est comme si toutes les planètes s’alignaient ! Le scénario a coulé de source, et je me suis beaucoup amusée à l’écrire !

Il est vrai que dans cette aventure, tu renoues plus que jamais avec ta formation d’historienne. Ton doctorat portait notamment sur la fonction de notaire à l’Époque moderne. Tu arrives à placer cette figure, pourtant bien éloignée de l’imaginaire romanesque, au cœur de ton intrigue. Comment as-tu concilié, dans ce projet, ta casquette de docteure en histoire et celle de romancière ?

Pour conclure, peux-tu nous parler de tes projets futurs ?